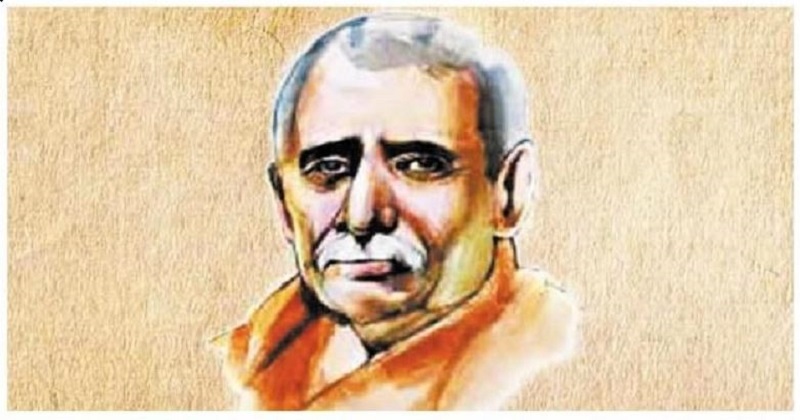

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

- আপডেট সময় : ০৪:২৩:৫৮ অপরাহ্ন, রবিবার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৩৩ বার পড়া হয়েছে

‘তৈল যে কী পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কী? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কীসে পারে?’

তৈল বা তেল যে কী জিনিস তা ভয়ঙ্কর হোক বা অভয়ঙ্কর হোক, উপকারী হোক বা অপকারী হোক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৈল বিষয়ক রম্য লেখার আগে এত সুনিপুণভাবে জানা সম্ভব হয়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাপণ্ডিত অথচ সুরসিক মানুষ ছিলেন। তার বড় পরিচয় এই ‘তৈল’ বিষয়ক রচনা। অপরদিকে তিনি একজন খাঁটি বাঙালি। সে তার বক্তব্যেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার পরিচিতি চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হিসেবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই সেই মানুষ যার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের শুরুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। বাংলা সাহিত্য যে কত আগে শুরু হয়েছিল, কত নামিদামি কবিগণ কাব্য রচনা করেছিল সে খোঁজ তিনিই এনে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছোটবেলায় নাম ছিল শরৎনাথ। নৈহাটির বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশে জন্ম তার, বাবা রামকমল ভট্টাচার্য ‘ন্যায়রত্ন’ (বিদ্যাসাগরের মতে বাংলার সবচেয়ে বড় পণ্ডিতদের একজন), দাদা নন্দকুমার ‘ন্যায়চুঞ্চু’। তার আদি নিবাস ছিল ভারতের চব্বিশপরগনার নৈহাটিতে। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। কলকাতায় তিনি তার বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বন্ধু তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন। ১৮৭১ সালে হরপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৩ সালে পাস করেন র্ফাস্ট আর্টস পরীক্ষা। ১৮৭৬ সালে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স, এফএ, সংস্কৃতে স্নাতক। এমএ পাশ করে তার নামের পর শাস্ত্রী যোগ হয়। তারও আগে অবশ্য এক ঘটনায় তার নাম শরৎনাথ থেকে হরপ্রসাদ হয়ে যায়। শৈশবে ‘হর’ বা শিবের প্রসাদে জটিল অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠায় নাম বদলে রাখা হয় হরপ্রসাদ। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ, পুঁথি-সংগ্রাহক-বিশ্লেষক-সম্পাদক, অনুবাদক, শিলালেখ ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারকারী এবং ঐতিহাসিক। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮৬ থকে ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং ১৯০০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে তিনি কিছুদিন সরকারের ‘ব্যুরো অব ইনফরমেশন’র দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালের ১৮ জুন তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ সালের ৩০ জুন এখান থেকে অবসর নেন।

তার ছিল বাঙালিয়ানা, বাঙালিত্ব, আমি বাঙালি এই বোধ। ‘আমি বাঙালি বলিয়া যে একটা সত্ত্বা আছে, এই জ্ঞান। বেশি সংস্কৃত পড়িলে লোকে ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়। সেটি খাঁটি বাংলার জিনিস নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশি ইংরাজি পড়িলে কী হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।… বাঙালিয়ানার অর্থ এই যে, বাংলার যা ভালো তাহা ভালো বলিয়া জানা, আর যাহা মন্দ তাহা মন্দ বলিয়া জানা। ভালো লওয়া ও মন্দ না লওয়া তোমার নিজের কাজ। কিন্তু জানাটা প্রত্যেক বাঙালির দরকারি কাজ। জানিতে হইলে বুদ্ধিপূর্বক বাংলা দেশটা কী দেখিতে হইবে, বাংলায় কে থাকে দেখিতে হইবে, বাংলার আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-সংসার, উৎসব-আনন্দ, দুঃখÑশোক, কুস্তি লাঠিখেলা টোল পাঠশালা দেখিতে হইবে। ইহার গান গীতি পয়ার পাঁচালী, নাচ খেমটা, কীর্তন ঢপ যাত্রা কবি সব দেখিবে হইবে। আবার এখনকার কালে যাহা যাহা বদলাইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, কনসার্ট, থিয়েটার, ইস্কুল, কলেজ, আপিস, আদালত সবই দেখিতে হইবে। বাংলার এবং বাঙালি জাতির সমস্ত জীবনটা ভালো করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তুমি বাঙালি খাইবে।’

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে এমন খোলামেলা, বিশদ অথচ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন-ভবিষ্যৎ দর্শন বক্তব্য সেকালে তো বটেই একালেও কমই পাওয়া যায়। বাঙালি তো বাঙালি। নিজের অস্তিত্ত্বের খোঁজ করা আবশ্যক। বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম হলো বাংলার পুঁথি। সেই পুঁথির পেছনেই ছুটে বেড়িয়েছেন এই মহান শিক্ষানুরাগী। চর্যাপদ আবিষ্কারের সুবাদে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সারা বিশে^ই সুপরিচিত। ২৪ জন বৌদ্ধ বাউল কবির লিখিত এ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে এক মহামূল্যবান রত্ন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার অবদান অসামান্য। তার তৈল বিষয়ক রাসাত্বক রচনাটি অনেকেই পড়েছেন। তিনি জন্মগ্রহণ না করলে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের বড় অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে যেতো। বাংলা যে সাহিত্য মানে এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয় তা প্রমাণ হয়তো সম্ভব হতো না। এই মহান অনুসন্ধিৎসকের জন্যই সাহিত্যের বহু মূল্যবান সৌন্দর্য বেরিয়ে এসেছে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করা ছিল তার নেশা। তার প্রথম গবেষণাপত্রটি ভারত মহিলা নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির রাজেন্দ্রলালের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি সেখানে সংস্কৃত পুঁথি অন্বেষণ বিভাগের পরিচালক হন। কাজ করতে থাকেন সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে। চলতে থাকে গবেষণা। এই সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে কাজ করতে করতেই তিনি বাংলা পুঁথির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অবশ্য তিনি যদি এসময় বাংলা পুঁথির বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে উঠতেন তাহলে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হতে আরো কত বছর লাগতো তা কে জানে!

তিনি এই পুঁথির সন্ধানেই নেপাল গিয়েছিলেন। সেখানকার রাজদরবারেই মেলে চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। তিনি এসব পুঁথি আবিষ্কারের পর গবেষণা শুরু করেন। শেষে তিনি প্রমাণ করেন এই চর্যাপদই হলো বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। বাংলা সাহিত্য চর্চা যে কত বছর আগে শুরু হয়েছে তা জানাটা খুব জরুরি ছিল। চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত সত্য হয়ে সামনে আসে। ১৯০৭ সালে আবিষ্কারের পর থেকে চর্যাপদ নিয়ে তিনি দীর্ঘসময় গবেষণা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি চর্যাপদের পুঁথি নিয়ে রচিত তার গবেষণাপত্র হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা নামে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনিই ইংরেজি বিষয়ে মগধান লিটারেচার, সংস্কৃত কালচার ইন মর্ডান ইন্ডিয়া ও ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজন ইন বেঙ্গল ইত্যাদি রচনা করেন। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে ডিলিট ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ১৯৩১ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে তার ‘তৈল’ প্রবন্ধ থেকে একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি। ‘তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে।’ তাই আমরা যদি একটু আধটু তেল দিয়েও ফেলি তাতে ক্ষতি কিছু নেই উপরন্ত কোনোদিন লাভ হলেও হতে পারে।